L'équipe QHSE Lib

05/05/2025Enjeux QHSE dans les énergies renouvelables (éolien, solaire, biomasse)

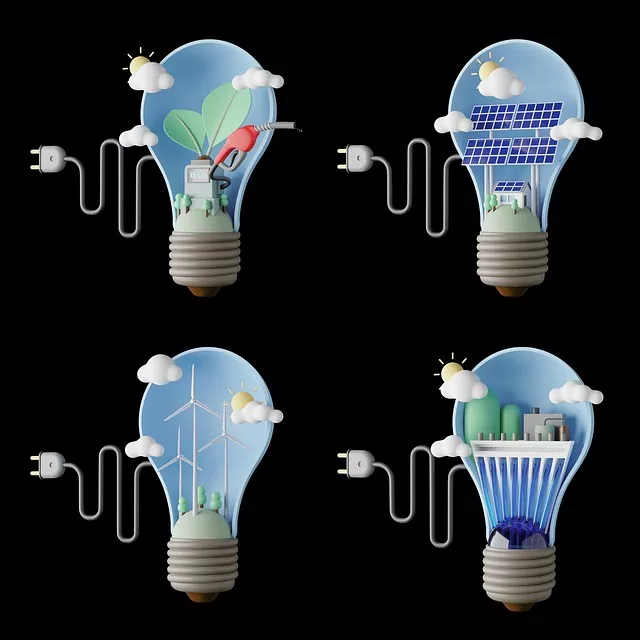

Les énergies renouvelables jouent un rôle central dans la transition énergétique et la lutte contre le changement climatique. L’éolien, le solaire et la biomasse offrent des solutions durables pour produire de l’électricité ou de la chaleur tout en réduisant les émissions de gaz à effet de serre. Mais si ces filières sont plus respectueuses de l’environnement à long terme, elles n’en restent pas moins soumises à des enjeux majeurs en matière de Qualité, Hygiène, Sécurité et Environnement (QHSE).

Maintenance en hauteur, risque électrique, manipulation de combustibles, gestion des déchets technologiques : chaque technologie renouvelable possède ses propres contraintes et risques spécifiques.

Cet article explore les principaux enjeux QHSE dans les secteurs de l’éolien, du solaire et de la biomasse, en identifiant les bonnes pratiques pour sécuriser les installations et protéger les personnes et l’environnement.

I. L’éolien : maintenance à risque et sécurité en hauteur

A. Risques liés à la hauteur et à l’isolement

Les techniciens de maintenance interviennent à plus de 80 mètres du sol, souvent seuls ou en binôme. Les principaux risques sont :

- chute de hauteur lors des phases de montée ou de travail en nacelle,

- malaise ou incident médical sans assistance immédiate,

- conditions météorologiques imprévisibles (vent fort, verglas, chaleur…).

Ces interventions doivent être strictement encadrées par des procédures de travail en hauteur, des équipements antichute et des dispositifs de secours en autonomie.

B. Risques électriques et mécaniques

Les aérogénérateurs comprennent des systèmes électriques à haute tension, des freins mécaniques, des convertisseurs de puissance :

- risques d’arc électrique,

- pincement ou écrasement lors de la maintenance mécanique,

- incendies électriques en cas de défaut d’isolation ou de court-circuit.

Les EPI, les procédures de consignation et les habilitations électriques sont indispensables.

C. Impacts environnementaux et gestion des déchets

Bien que propre à l’usage, l’éolien génère :

- des déchets techniques (pales en composites, huiles, batteries),

- une empreinte sonore et visuelle,

- des risques pour l’avifaune.

Les exploitants doivent mettre en place des mesures de compensation, de suivi écologique et de gestion en fin de vie des équipements.

II. Le solaire : sécurité électrique et déchets technologiques

A. Risques électriques lors de l’installation et de la maintenance

Les panneaux solaires fonctionnent sous courant continu, avec des tensions pouvant dépasser 1000 V :

- risque de chocs électriques,

- difficultés de mise hors tension complète (en journée),

- exposition prolongée à la chaleur et aux rayonnements.

Les intervenants doivent être habilités, utiliser des outils isolés, et intervenir selon des procédures spécifiques à la tension DC.

B. Risques de chute et troubles musculo-squelettiques

Sur les grandes toitures ou les fermes photovoltaïques :

- risque de chute de hauteur ou à travers des matériaux fragiles (toiture bac acier),

- manutention répétée de panneaux lourds et encombrants.

Des formations au travail en hauteur et des dispositifs de portage ou d’assistance sont essentiels.

C. Fin de vie des panneaux : un enjeu environnemental majeur

Un panneau solaire a une durée de vie d’environ 25 à 30 ans. En fin de vie, il devient :

- un déchet électronique contenant du verre, du silicium, des métaux rares, parfois du plomb ou du cadmium.

Les producteurs doivent s’inscrire dans des filières REP (Responsabilité Élargie du Producteur) pour garantir leur recyclage conforme.

III. La biomasse : combustion, pollution et gestion des sous-produits

A. Risques liés à la combustion et aux émissions

Dans les unités de valorisation énergétique (bois, méthanisation, déchets organiques), les principaux risques sont :

- incendie ou explosion (gaz, poussières combustibles),

- émissions de gaz nocifs (CO, NOx, composés organiques volatils),

- brûlures thermiques sur les zones de combustion.

Les installations doivent être équipées de détecteurs, d’extincteurs automatiques et respecter les normes ATEX si applicable.

B. Risques biologiques et chimiques

Dans les unités de méthanisation ou de compostage :

- exposition possible à des agents pathogènes (micro-organismes, spores),

- contact avec des liquides corrosifs ou toxiques,

- risques liés au stockage et à la fermentation (H2S, ammoniac…).

Le port d’EPI adapté (gants, combinaison, lunettes, appareil respiratoire) est impératif.

C. Gestion des cendres, digestats et sous-produits

Les résidus doivent être :

- caractérisés (analyse physico-chimique),

- traités et valorisés selon leur composition (amendement, combustion secondaire, enfouissement).

Une mauvaise gestion peut entraîner des pollutions des sols ou des eaux, voire des non-conformités réglementaires.

IV. Démarche QHSE adaptée aux énergies renouvelables

A. Former les équipes à leurs risques spécifiques

Chaque filière doit mettre en place :

- des formations initiales et continues ciblées (électrique, chimique, biologique, travail en hauteur…),

- des exercices de simulation (chute, feu, fuite de gaz…),

- un parcours de professionnalisation QHSE propre aux énergies renouvelables.

Une bonne formation renforce la sécurité et réduit les accidents sur site.

B. Développer des plans de prévention contextualisés

Les plans de prévention doivent tenir compte :

- de la technologie utilisée,

- de la localisation du site (rural, isolé, en altitude…),

- de la coactivité (sous-traitants, maintenance externe…).

Une analyse de risque spécifique est obligatoire avant tout chantier ou maintenance lourde.

C. Suivre les indicateurs et améliorer en continu

Le pilotage QHSE s’appuie sur :

- les taux de fréquence et de gravité des accidents,

- le nombre d’écarts environnementaux ou de plaintes locales,

- la traçabilité des déchets et des incidents techniques.

Ces données permettent de piloter l’amélioration continue et de renforcer la conformité réglementaire.

Conclusion

Les énergies renouvelables ne sont pas exemptes de risques. Leur exploitation implique des contraintes techniques, humaines et environnementales qui nécessitent une démarche QHSE adaptée, proactive et structurée.

Protéger les intervenants, maîtriser les impacts, anticiper les incidents : c’est la condition pour faire des filières vertes… de vraies filières durables.

La vraie question est donc : votre organisation est-elle prête à faire de la QHSE un moteur de performance… même dans le renouvelable ?

#QHSE #ÉnergiesRenouvelables #Solaire #Éolien #Biomasse #SécuritéAuTravail #Environnement

Ces articles peuvent vous intéresser aussi :

Les opérations de levage sont omniprésentes dans de nombreux secteurs industriels tels que le bâtime ... savoir plus

Les interventions en milieu hyperbare concernent des opérations réalisées sous pression supérieure à ... savoir plus

Le secteur du nettoyage industriel joue un rôle essentiel dans la sécurité, l'hygiène et la qua ... savoir plus

L'électricité est un élément indispensable dans la vie moderne, facilitant les tâches du quotid ... savoir plus

Le secteur de la logistique est un pilier incontournable de l’économie mondiale. En constante croiss ... savoir plus

Les intérimaires occupent une place centrale dans le fonctionnement de nombreux secteurs d’activité ... savoir plus