L'équipe QHSE Lib

18/05/2025Évaluation des risques dans les cabinets médicaux de ville : une approche QHSE

Les cabinets médicaux de ville, qu’ils soient généralistes ou spécialisés, représentent un environnement de soins de proximité essentiel. Mais comme tout lieu de travail, ils sont soumis à des risques professionnels spécifiques pour les praticiens, les assistants médicaux, les secrétaires, et même les patients.

Contrairement aux établissements de santé de grande envergure (hôpitaux, cliniques), ces structures sont souvent moins outillées en matière de gestion QHSE. Pourtant, leur obligation d’évaluer et de prévenir les risques est identique.

Cet article propose une démarche QHSE structurée pour identifier, évaluer et traiter les risques dans les cabinets médicaux, afin de garantir la sécurité de tous et la conformité réglementaire.

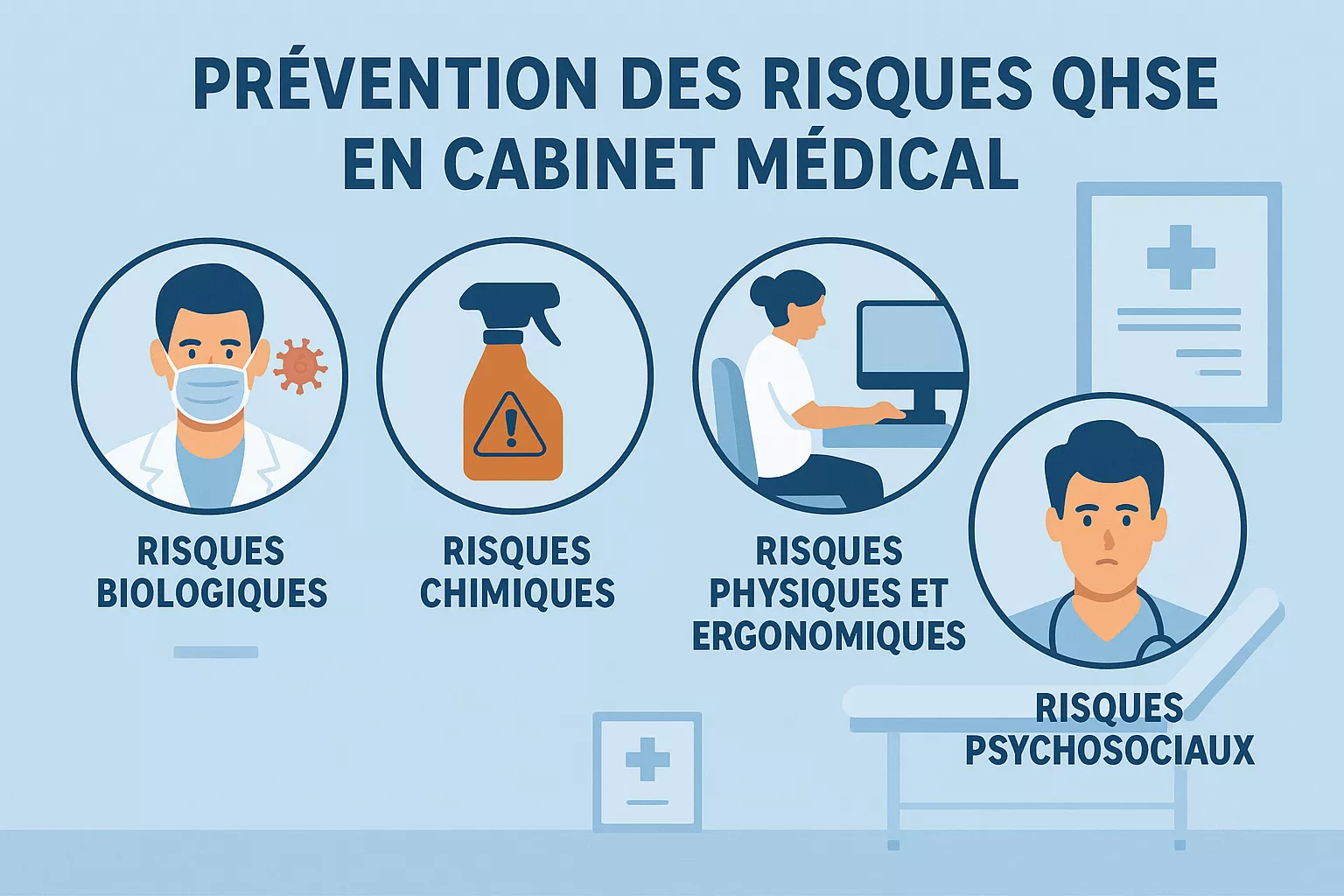

I. Identifier les risques spécifiques aux cabinets médicaux de ville

A. Risques biologiques

Le risque biologique est central dans tout lieu de soins :

- contact avec du sang ou des liquides biologiques,

- exposition à des agents pathogènes (virus, bactéries, champignons),

- accidents d’exposition au sang (AES), piqûres, coupures, projections.

Ces risques concernent les soins directs (actes médicaux, soins infirmiers) mais aussi la gestion des déchets, du linge souillé ou du matériel contaminé.

B. Risques chimiques

Les produits utilisés peuvent être :

- désinfectants puissants, irritants ou corrosifs,

- anesthésiques, fixateurs d’échantillons, colles ou solvants.

Ces substances présentent un risque par inhalation, contact cutané ou projection oculaire.

C. Risques physiques et ergonomiques

Les risques les plus fréquents incluent :

- chutes dans les espaces communs (sols glissants, escaliers, mobilier mal positionné),

- troubles musculosquelettiques (TMS) dus à des gestes répétés ou à une mauvaise posture au bureau ou en soins,

- manipulation de patients (chez les kinés, podologues, gynécologues…).

D. Risques psychosociaux

Souvent peu abordés dans les petites structures, ces risques sont pourtant bien présents :

- charge mentale élevée, pression liée au temps et à la responsabilité médicale,

- solitude du praticien libéral, isolement professionnel,

- agressivité des patients, notamment en période de tension sanitaire.

E. Risques liés à la sécurité des locaux

- intrusions, vols ou agressions,

- stockage inadapté de médicaments ou de dispositifs médicaux,

- absence d’équipements de sécurité incendie (détecteurs, extincteurs, issues de secours).

II. Cadre réglementaire : obligations QHSE des cabinets médicaux

A. Le DUERP : une obligation pour tous

Le Document Unique d’Évaluation des Risques Professionnels (DUERP) est obligatoire dès le premier salarié. Cela inclut :

- les secrétaires,

- les assistants médicaux,

- les internes ou stagiaires.

Le DUERP doit :

- recenser les risques auxquels les travailleurs sont exposés,

- hiérarchiser ces risques selon leur gravité et leur probabilité,

- proposer un plan d’action de prévention adapté.

Il doit être mis à jour au moins une fois par an ou à chaque évolution importante (nouveau matériel, réaménagement…).

B. Droit à la santé et à la sécurité

Selon le Code du travail, l’employeur doit :

- garantir la sécurité et protéger la santé physique et mentale de ses salariés,

- mettre à disposition des EPI si nécessaire,

- organiser des actions de formation, d’information et de prévention.

Ces obligations s’appliquent aussi aux cabinets médicaux en tant que structures professionnelles.

C. Spécificités pour les professionnels de santé

Les professionnels de santé doivent aussi :

- respecter les règles relatives à la gestion des déchets d’activités de soins à risques infectieux (DASRI),

- appliquer les protocoles d’hygiène (lavage des mains, désinfection, aération),

- assurer la traçabilité des incidents ou accidents d’exposition.

III. Mettre en œuvre une démarche QHSE dans un cabinet médical

A. Réaliser une évaluation des risques adaptée

L’évaluation doit porter sur :

- chaque poste de travail (secrétaire, assistant, praticien),

- chaque pièce (salle d’attente, salle de soins, toilettes, bureaux),

- chaque activité (consultation, prélèvement, ménage, accueil…).

Il est recommandé d’utiliser une grille de cotation pour mesurer la gravité et la fréquence des risques, et hiérarchiser les actions à mettre en œuvre.

B. Élaborer un plan d’action concret

Sur la base du DUERP, le cabinet peut :

- mettre en place des protections collectives (désinfection automatique, affichage de consignes, plans de circulation),

- fournir des EPI : gants, surblouses, lunettes, masques,

- organiser une gestion des déchets sécurisée (contenants DASRI, prestataire agréé),

- installer un système d’alarme, de vidéosurveillance ou de verrouillage sécurisé.

Le plan d’action peut aussi intégrer des améliorations d’ergonomie (chaise réglable, repose-pied, lampe de travail…) et des temps de récupération pour les équipes.

C. Sensibiliser les équipes

Même dans un cabinet de petite taille, une culture sécurité peut être partagée :

- par des briefings mensuels,

- des supports affichés (règles d’hygiène, gestes barrières, manipulation des produits),

- des formations ponctuelles : gestes et postures, gestion du stress, AES…

Cela permet une implication concrète de toute l’équipe, au-delà du praticien.

IV. Suivre et faire vivre la démarche QHSE

A. Suivi du DUERP

Le DUERP doit être :

- mis à jour chaque année (ou plus si nécessaire),

- disponible sur demande de l’inspection du travail,

- consultable par les salariés.

Il est recommandé de désigner une personne référente dans le cabinet (souvent le praticien lui-même ou son assistant) pour le suivi des actions de prévention.

B. Gestion des incidents

Tout incident ou accident doit être :

- enregistré dans un registre spécifique,

- analysé en interne pour éviter les récidives (arbre des causes, fiche de signalement),

- déclaré si nécessaire (accident du travail, AES…).

Cela permet d’adapter les pratiques et de nourrir la mise à jour du DUERP.

C. Amélioration continue

Même avec des ressources limitées, un cabinet médical peut :

- investir dans du matériel plus sûr ou plus ergonomique,

- simplifier ses procédures internes pour plus de fluidité,

- partager ses pratiques avec d’autres professionnels (réunions inter-cabinets, réseaux professionnels…).

Une démarche QHSE, même allégée, renforce à la fois la sécurité et la qualité du service de soin.

Conclusion

Les cabinets médicaux de ville sont exposés à des risques spécifiques, souvent discrets mais bien réels. Loin d’être réservée aux grandes structures, la démarche QHSE y a toute sa place, pour structurer la prévention, protéger les équipes et améliorer la qualité des soins.

La vraie question est donc : votre cabinet est-il simplement propre et fonctionnel… ou vraiment sécurisé et conforme ?

#QHSE #CabinetMédical #PréventionDesRisques #DUERP #SantéTravail #SécuritéDesSoins

Ces articles peuvent vous intéresser aussi :

Les lésions musculo-squelettiques (LMS) sont l’une des principales causes d’arrêts de travail. Elles ... savoir plus

Les chutes sont l’une des principales causes d’accidents du travail dans de nombreux secteurs d’acti ... savoir plus

Le risque routier est l’un des premiers facteurs d’accidents professionnels. Il concerne tous les mé ... savoir plus

Les situations d’urgence en entreprise peuvent survenir à tout moment et sous différentes formes : i ... savoir plus

La sécurité en entreprise ne repose pas uniquement sur des équipements ou des procédures strictes. U ... savoir plus

Les conditions météorologiques extrêmes sont devenues un enjeu majeur pour la sécurité des travaille ... savoir plus