L'équipe QHSE Lib

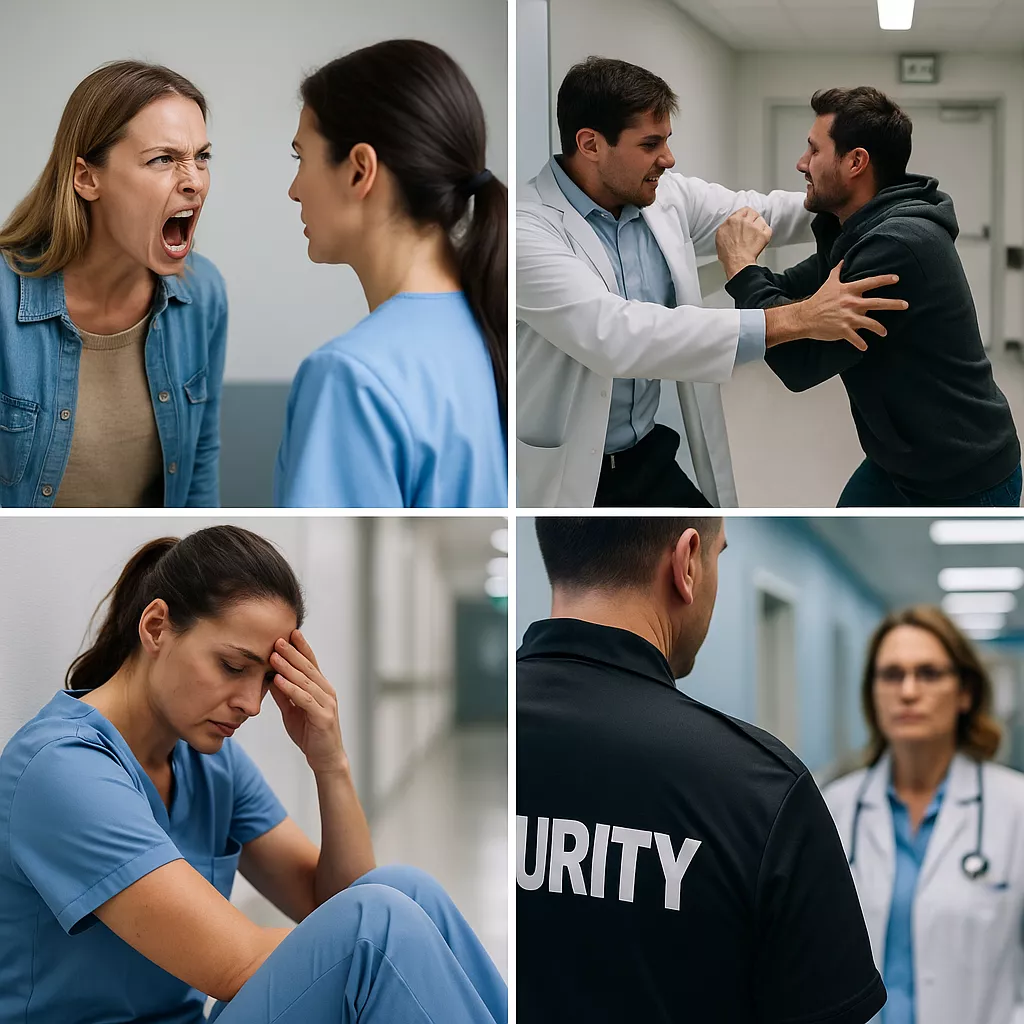

22/05/2025Sécurité des soignants face aux agressions verbales et physiques

Médecins, infirmiers, aides-soignants, personnels d’accueil : tous les soignants sont aujourd’hui exposés à des risques d’agression dans le cadre de leur travail. Ces violences, qu’elles soient verbales, physiques ou psychologiques, sont en augmentation, notamment dans les services d’urgence, de psychiatrie, ou en EHPAD.

Longtemps considérées comme faisant partie du "métier", ces agressions ne sont plus acceptables. La loi, les institutions et les directions doivent aujourd’hui prendre des mesures concrètes pour protéger le personnel de santé. Intégrée dans une démarche QHSE, la prévention des violences à l’encontre des soignants est devenue un enjeu de sécurité à part entière.

Dans cet article, nous faisons le point sur les causes, impacts et solutions pour garantir un environnement de soins plus sûr, plus respectueux et plus soutenant.

I. Les agressions contre les soignants : un phénomène préoccupant

A. Des chiffres en hausse constante

Selon l’Observatoire national des violences en milieu de santé (ONVS) :

- plus de 20 000 signalements d’agressions ont été enregistrés chaque année dans les établissements de santé publics,

- les agressions verbales représentent plus de 70 % des cas,

- les soignants sont principalement visés, devant les agents de sécurité et les agents administratifs.

Les personnels les plus touchés sont :

- les infirmiers,

- les médecins généralistes et urgentistes,

- les aides-soignants.

Les services d’urgence, la psychiatrie, la gériatrie et les structures accueillant des publics précaires sont particulièrement exposés.

B. Typologie des violences

Les agressions peuvent prendre plusieurs formes :

- injures, menaces, cris, humiliations,

- gestes violents, bousculades, coups, crachats,

- violences instrumentales (lancer d’objets, destruction de matériel),

- harcèlement ou pression répétée.

Elles sont exercées par :

- des patients eux-mêmes (souffrance, confusion, refus de soins),

- leurs proches (colère, sentiment d’abandon, incompréhension),

- parfois des collègues ou encadrants, dans des formes plus insidieuses (harcèlement moral).

C. Des impacts graves et durables

Les conséquences des agressions sont multiples :

- traumatismes physiques et psychologiques,

- démotivation, perte de confiance,

- absentéisme, arrêts maladie pour stress post-traumatique,

- désengagement ou reconversion.

La qualité des soins peut également être affectée : erreurs médicales, déshumanisation de la relation patient, rupture du lien soignant-soigné.

II. Prévenir les agressions : une responsabilité partagée

A. Reconnaître le risque et le déclarer

Trop souvent, les agressions sont banalisées :

- "ça fait partie du métier",

- "ce patient est difficile, mais on a l’habitude",

- "il ne faut pas en faire une affaire".

Il est indispensable de :

- reconnaître l’agression comme un fait grave, même sans blessure,

- déclarer systématiquement chaque incident (registre sécurité, logiciel interne, déclaration à la hiérarchie),

- rendre les chiffres visibles pour construire une politique de prévention cohérente.

Un référent violences peut être désigné au sein de l’établissement pour accompagner les équipes et assurer le suivi des incidents.

B. Mettre en place des mesures organisationnelles

Les structures de soins doivent :

- organiser les flux pour éviter les tensions (salle d’attente calme, information claire sur les délais),

- limiter l’isolement des agents, en évitant les situations de travail seul face au public,

- mettre en place des protocoles d’alerte accessibles et efficaces (bouton d’appel, téléphone interne dédié, gestes de signal),

- mobiliser les agents de sécurité non comme sanction, mais comme présence rassurante.

La prévention passe aussi par une signalétique claire, une communication apaisante et des temps de parole avec les familles ou les proches.

C. Former les soignants à la gestion de la violence

Il ne s’agit pas de "s’endurcir", mais de :

- identifier les signes avant-coureurs d’une montée en tension,

- adopter une posture professionnelle ferme et sécurisante,

- savoir désamorcer un conflit verbalement,

- connaître les gestes de mise en sécurité (repli, appel à l’aide…).

Des formations spécifiques existent (communication en situation de crise, gestion des conflits, protection personnelle). Elles doivent être proposées à tous les professionnels en contact avec le public.

III. Protéger et soutenir les soignants après un incident

A. Prendre en charge immédiatement

Après une agression, la priorité est de :

- protéger la victime, lui permettre de quitter le service si nécessaire,

- faire appel au médecin du travail ou à un soutien psychologique,

- recueillir les témoignages, enregistrer les faits, identifier les responsabilités,

- rassurer l’équipe et éviter les interprétations ou minimisations.

L’incident doit être débriefé à froid, avec un objectif de compréhension et de prévention future.

B. Déposer plainte si nécessaire

L’établissement doit accompagner les soignants dans les démarches juridiques, s’ils souhaitent déposer plainte :

- prise de contact avec la police ou la gendarmerie,

- aide à la rédaction du dépôt,

- soutien de la hiérarchie,

- couverture juridique en cas de procédure.

Trop souvent, les victimes renoncent à porter plainte par crainte de représailles, par épuisement ou sentiment d’isolement.

C. Intégrer la prévention dans le management QHSE

Le risque d’agression doit être intégré :

- dans le Document Unique d’Évaluation des Risques Professionnels (DUERP),

- dans les revues QHSE périodiques,

- dans les objectifs des responsables de service.

Des indicateurs simples peuvent être suivis :

- nombre d’incidents déclarés,

- temps de réponse des équipes,

- taux de suivi post-agression.

La culture de prévention passe par des actions concrètes, visibles et continues.

Conclusion

Les soignants sont au cœur de notre système de santé. Leur sécurité n’est pas négociable. Face à la montée des agressions verbales et physiques, les établissements doivent passer d’une posture de réaction à une véritable stratégie de prévention, d’accompagnement et de protection.

La vraie question est donc : vos équipes soignantes sont-elles juste exposées… ou réellement protégées ?

#QHSE #SantéTravail #PréventionDesRisques #MilieuHospitalier #ViolencesTravail #SécuritéSoignants #ManagementQHSE #DUERP #SantéPublique

Ces articles peuvent vous intéresser aussi :

Les opérations de levage sont omniprésentes dans de nombreux secteurs industriels tels que le bâtime ... savoir plus

Les interventions en milieu hyperbare concernent des opérations réalisées sous pression supérieure à ... savoir plus

Le secteur du nettoyage industriel joue un rôle essentiel dans la sécurité, l'hygiène et la qua ... savoir plus

L'électricité est un élément indispensable dans la vie moderne, facilitant les tâches du quotid ... savoir plus

Le secteur de la logistique est un pilier incontournable de l’économie mondiale. En constante croiss ... savoir plus

Les intérimaires occupent une place centrale dans le fonctionnement de nombreux secteurs d’activité ... savoir plus